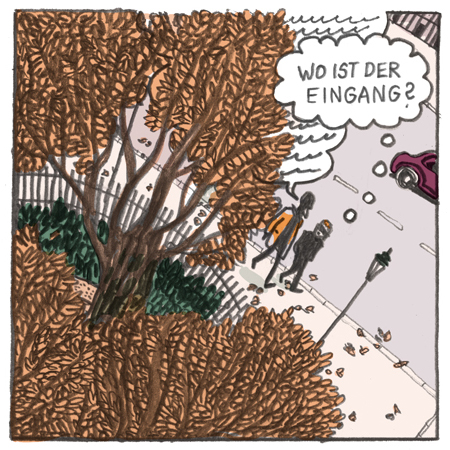

Ich fahre nach London. Packe ein Buch ein: Le Mariage du Ciel et de l’Enfer et autres poèmes de William Blake. Eine zweisprachige Ausgabe, Auswahl und Übersetzung von Jacques Darras. Ich weiß, dass ich rechtzeitig da sein muss, wenn ich einen Platz im Zug nach England ergattern will. An der Gare du Nord schaue ich auf die Bahnhofsuhr: Noch 29 Minuten bis zur Abfahrt. Ich gehe in die obere Etage, die den Eurostar-Reisenden vorbehalten ist. Die Frau, die am Eingang die lange Schlange pummeliger Menschen abfertigt, stempelt meine Fahrkarte: Mitfahrt kann nicht garantiert werden. Noch 28 Minuten bis zur Abfahrt. Ich hätte 30 Minuten vorher vor Ort sein müssen. Meine Fahrkarte ist auf Deutsch ausgestellt, doch ich hätte die schicksalsträchtige Zahl erkennen können, erkennen müssen. Alle, die nach mir kommen, werden ebenfalls „informiert“, wie die Dame einem Kollegen zuruft. In der Schlange mischen sich die Reisenden unseres Zuges mit den Reisenden, die später abfahren. Die Minuten vergehen. Auf dem schmalen Zugang zu den Bahnsteigen Gedränge, bei der Sicherheitsschleuse stockt die Schlange. Einige der „informierten“ Reisenden versuchen die zu überholen, die sie für weniger wichtig halten, ganz gleich, ob diese sie vorlassen oder nicht. Alles scheint erlaubt. Andere bleiben brav in der Schlange stehen, zunehmend besorgt oder verärgert, sie fragen sich, ob sie wohl zu den Glücklichen gehören werden, die mitfahren dürfen. So auch ich. Die Abfahrt rückt näher. Endlich passieren wir den Zoll und rennen los. Die Beamten der SNCF beruhigen uns, der Zug werde nicht ohne uns losfahren. Wir geben nicht allzu viel auf ihr Wort.

Rasch entwindet sich der Zug der Stadt, ich schaue in den Himmel und muss weinen. Den Tunnel zu durchqueren berührt mich nicht weiter. Dann wieder Himmel. England.

Bei der Rückreise treffe ich pünktlich am Bahnhof ein. Und stelle fest, dass es einen erheblichen Unterschied zwischen der Abfertigung der Reisenden am Bahnhof St Pancras und der an der Gare du Nord gibt: Statt Gedränge und Durcheinander eine Schlange pro Zug. Von all den Unterschieden zwischen London und Paris, Frankreich und England, war dieser wohl am auffälligsten. Am Tag nach meiner Rückkehr bleibe ich lange allein auf meinem Zimmer im Bett. Alles hat Schaden genommen für den Verliebten mit dem gebrochenen Herzen. Alles ist zerstört. Alles ist weiß. Durchsichtig. Tot. Sein zertrampelter Körper bewegt sich wie ein Gespenst, kreuzt die anderen Zeitgespenster, sie tragen, warm und funkelnd oder grau und kalt, die Farben des Lebens, der Stadt. Vampire, Zombies, gothic-Krankenschwestern. Und Schaufenster, Lichter, Alkohol, Feinkost oder weniger feine Kost, Damenwäsche. All das hätte genauso gut für einen Monat oder eine Nacht aufgebaut sein können. Wie ein Zirkus. Wie das Bühnenbild einer leidenschaftlichen Feier. Ein heidnisches Ritual. Halloween.