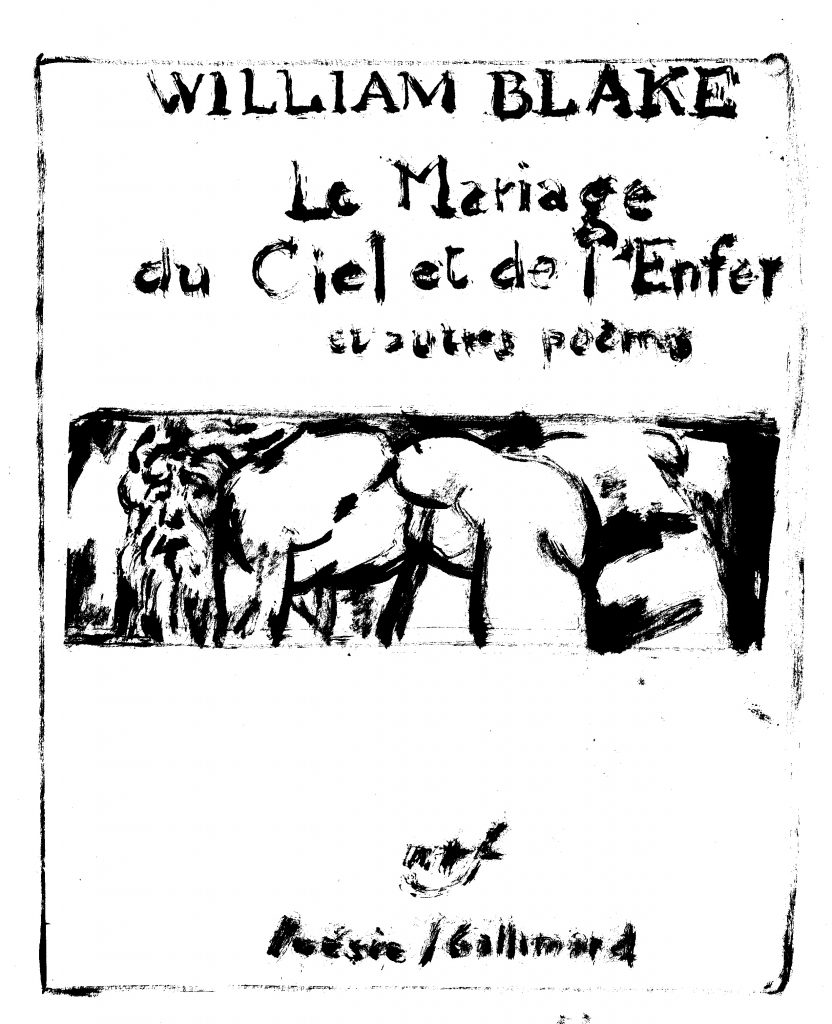

Je pars à Londres. J’emporte un livre : Le Mariage du Ciel et de l’Enfer et autres poèmes de William Blake. Choix et présentation de Jacques Darras, en édition bilingue. Je sais qu’il me faut arriver en avance pour partir en train vers l’Angleterre. J’arrive à la Gare du nord et lève la tête vers l’horloge. Le départ est dans 29 minutes. Je monte à l’étage dédié aux départs Eurostar. Une dame postée à l’entrée de la longue file de potelés me prend mon billet et le tamponne : départ non garanti. Nous sommes à 28 minutes du départ, il fallait être là 30 minutes avant. Mon billet est écrit en allemand, mais j’aurais pu, j’aurais dû, y distinguer le chiffre fatidique. Reste que tous les passagers qui arrivent après moi sont de même « avertis », comme le signale la dame à un collègue plus loin. Les files mêlent les voyageurs de notre train et d’autres dont le départ est plus tardif. Les minutes passent. Sur la passerelle exiguë, les files confuses progressent lentement puis s’étranglent à l’entrée qui mènent vers les portiques de sécurité. Les passagers avertis tentent de dépasser, avec ou sans leur accord, ceux qu’ils estiment ne pas être prioritaire. Tous les coups sont permis. D’autres se tiennent à leur place, de plus en plus anxieux et dépités, se demandant s’ils vont réussir à partir. J’en suis. L’heure approche. Nous franchissons enfin la douane et nous mettons à courir.

Les agents SNCF nous font signe et affirment que le train ne partira pas sans nous. Nous n’en croyons rien.

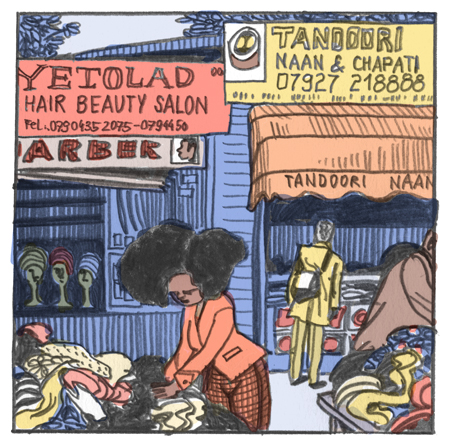

Le train s’arrache rapidement à la ville, je regarde le ciel et je pleure. Je traverse le tunnel de la manche indifférent, puis le ciel de nouveau. L’Angleterre. Le jour du retour, je prends le soin d’être à l’heure. Et je constate surtout que les conditions d’accueil des passagers à St-Pancras, une queue pour chaque train, n’a rien de la pagaille de la Gare du Nord. Au rayon des différences entre Londres et Paris, France et Angleterre, c’est peut-être ce que j’aurai vu de plus notable. Le lendemain de mon arrivée, je reste longtemps seul dans ma chambre, dans mon lit. Tout est abîmé pour l’amoureux au cœur en cendres. Tout est détruit. Tout est blanc. Transparent. Mort. Son corps piétiné marche comme un fantôme et il croise les mêmes fantômes du temps qui portent chaudes et chatoyantes, grises et froides, les couleurs de la vie ou de la ville.

Vampires, zombies, infirmières gothiques. Et puis vitrines, lumières, alcools, épicerie fine ou grasse, lingerie. Tout aurait pu être monté juste pour un mois ou pour une nuit. Comme un cirque. Comme le décor d’une intense célébration. Un rite païen. Halloween.